[ Home > 電気製品の EMC/安全適合性 > EMC+Compliance Journal より ]

翻訳: T.Sato

その普及にもかかわらず、それは単純で素直な試験ではない。 解釈とスキルが必要な多くの領域があり、 適切で再現性のある結果は試験技術者の経験と理解に大きく依存する。

この記事は、この試験の誤解の余地のあるいくつかの側面を議論する。 ここでは ESD イミュニティのための製品設計の広範なトピックは考慮しない; むしろ、日常的な業務の中で試験を行なわなければならない技術者を対象とする。 読者が既に IEC 61000-4-2 を良く知っている、 あるいは少なくともそれを読んだことがあり、 ESD 発生器の使用のいくらかの経験があると仮定する。

|

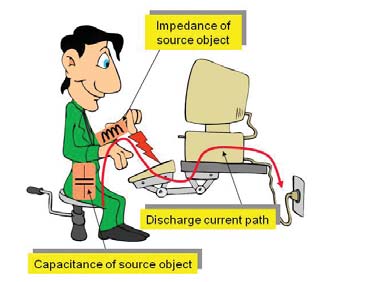

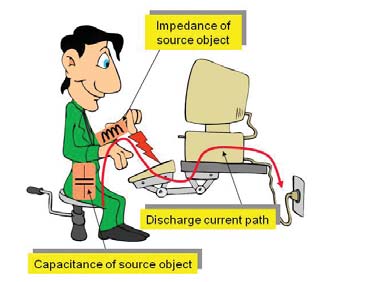

| Figure 1: ESD 帯電プロセス |

|

| Figure 2: 放電現象 |

|

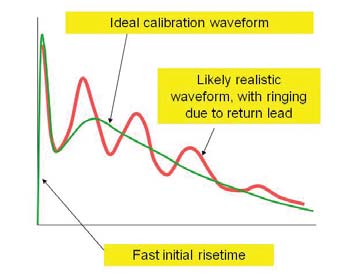

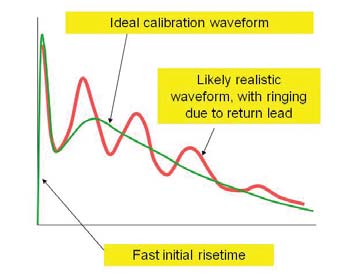

| Figure 3: 標準化された放電電流波形 |

高い静電位差を持つ2つの物体が接近する時、それらのあいだの空隙が降伏し、 結果的なイオン化経路を通る電流によってそれぞれの上の電荷が均等化される。 この電流の経路は、物体とその周囲とのあいだの浮遊容量、 そして経路の残りのインダクタンスとレジスタンスによって完成させられる (Figure 2)。 その一方が接地されているかも知れないものの、 いずれの物体も接地されている必要はない。

実際の電流波形は複雑で、多くの変数に依存する。 これには、分布回路リアクタンスの影響とともに、 接近の速度と角度、そして環境条件が含まれる。 放電の機構は非線形的である; 高い電圧 (6〜10kV 以上) では、 より長い経路の大きなインダクタンスが波形の立ち上がり時間を制限する。 低い電圧では、発生源の局部 (指や金属の工具) に伴う、 数百ピコ秒のオーダーの非常に早い立ち上がり時間を持つ「先駆」スパイクが生じる。 このスパイクは、そのエネルギーは小さいものの、 高速なデジタル機器の動作への損害は、 5〜15ns の立ち上がりを持つかも知れない その後の大きな放電よりも大きいものとなり得る。 IEC 61000-4-2 は、典型的な ESD イベントを代表することを意図した、 校正された発生器が発生しなければならない波形を規定する (Figure 3)。

電流パルスと対照的に、ある種の高インピーダンス回路に対するものを除き、

放電の前と最中の電界は比較的小さい影響を持つ。

試験レベルは kV で規定されているものの、

これは発生器のコンデンサが保持する電圧のみを参照し、

EUT の回路が受ける実際のストレス電圧とは直接関係しない。

|

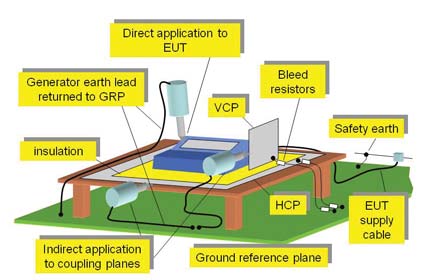

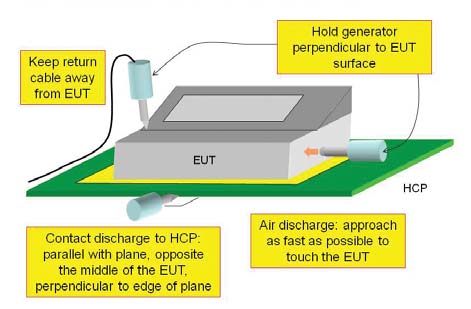

| Figure 4: 卓上の一般的なセットアップ |

EUT は薄いプラスチックのシートで HCP から絶縁され、

HCP の前面から 10cm に前面を合わせられる。

放電は、EUT の適切な箇所に、そして HCP にも印加される。

この絶縁は、EUT の金属部と HCP のあいだでの弧絡の機会がないように、

EUT の下面で連続すべきである。

さらに、EUT から 10cm 離した 0.5×0.5m の垂直結合板 (VCP) への

接触放電も必要である。

VCP も、470kΩ + 470kΩ 除電抵抗ケーブルを通して、接地基準面に接続される。

机の周囲には、HCP の縁と

金属の壁や他の構造物全てとのあいだの隔離を維持するための余地が必要である。

卓上機器の場合と同様、シミュレータの接地リターン・リードは 低インダクタンスの接続具を介して接地基準面に接続される。 何らかの診断の目的のため以外では、 それは EUT のキャビネットに接地すべきではない; これは、ケーブルが地面の近くでキャビネットに入る時には殊に 重要な結合要因となるかも知れない、 キャビネットの下部と接地面とのあいだの電界を低下させる影響を持つ。

EUT への直接放電とともに、 キャビネットから 10cm 離れた垂直基準面への間接接触放電も必要である。 接地面自身への間接放電は適当ではない。

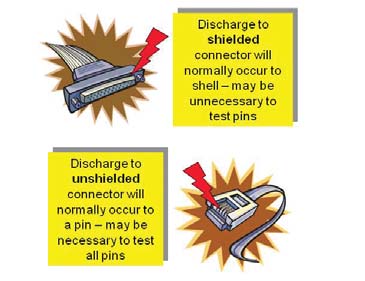

直接放電は、通常の使用中にオペレータやユーザーが アクセス可能となる箇所に印加すべきである。 アメンドメント2 (2001) は、アクセス可能な部分の定義を与えた。 手短に言うと、試験から除外されるのは:

|

| Figure 5: コネクタのピンの試験 |

|

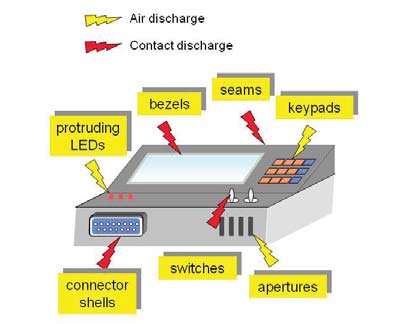

| Figure 6: 放電箇所の選択 |

実際の印加箇所は、接触と気中の双方で EUT の全周を調べることによって、 実験的に選択しなければならない。

もし EUT が予定の試験レベルに耐えたようであれば、

最悪の印加箇所を見つけるためにレベルを上げることができる。

規格は過剰試験に対して警告している:

「機器に対する損傷を避けるため、

最終的な試験レベルは製品仕様上の値を超えるべきではない。」

だが、製造業者は彼らの製品のための特定の試験レベルを自ら規定しないので、

最良のコースは、調査の目的のために受け入れられる最大レベルが何であるかについて、

製品設計者と事前に決定することである。

そのチップは、必要なレベルの気中放電電圧に耐えるであろうと製造業者が宣言する ――この場合、それは尖っていない気中放電チップを用いて確認される―― のでない限り、絶縁性の処理 (塗装のような) 全てを貫通させるために用いられる。 (放電を許すことなく通常の 8kV のレベルに耐えられる 塗装金属仕上げを見つけることは稀である。) 水平結合板や垂直結合板への間接放電は、全て接触法を用いて行なわれる。

気中放電は、放電が生じるかも知れないが接触法ではうまく試験できない、 スロット、継目、絶縁されたスイッチやキーパッドの開口、 その他の領域に対して試される。 気中放電試験は通常はより高い電圧を用い、 これは絶縁の背後にある導電性の面への 絶縁性の表面に沿った沿面放電経路をより容易に見つけるであろう。 そのような沿面放電経路の降伏距離は、 汚染、埃、そして湿度によってしばしば劇的に増加する; 試験のこの部分での放電を避ける機会を最大とするためには、 EUT は可能な限り清浄で、乾き、輝き、そして新しいべきである。

|

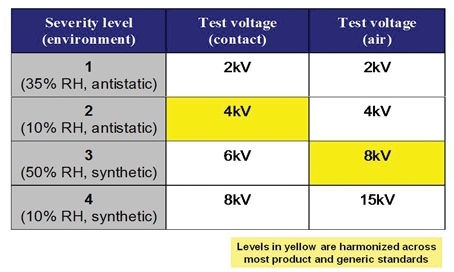

| Table 1: 試験レベル |

この ESD 試験を参照する多くの製品/一般イミュニティ規格が発行されている。 ESD 要求は通常は製品セクタ内で良く整合化されており、 大抵は接触 4kV と気中 8kV の放電レベルが求められる。 IEC 61000-4-2 の注釈を参照:

試験法の違いのため、示されている電圧は手法によって異なる。 これは、試験法のあいだで試験の厳しさが同等であることを意味しない。

ESD イベントのもっともクリティカルなパラメータは 放電電流の立ち上がり速度であるので、 実際の ESD ストレスは放電電圧の線形な関数ではなく、 印加の手法 (気中か接触か) にも依存する。

移動するスパーク・ギャップのため、接近速度が変わると、

結果的な放電電流の立ち上がり時間は

1ns から 20ns 以上までのあいだで変化し得ることがわかっている。

だが、接近速度を一定に保つことは、一定の立ち上がり時間をもたらさない。

電圧と速度の組み合わせによっては、

立ち上がり時間は依然として30倍以上変動変動し得る。

それだけではなく、特に気中放電では、時に驚くような矛盾がある;

低いストレスレベル、例えば 4kV が障害を引き起こすが、

より高いレベル (8kV や 15kV) がそうしないことは、大いに予期できる。

この規格の第1版が低いレベルを全て試験するように要求する

(第2版については後述) のはこの理由のためであり、

この要求は試験技術者に見落とされていることがある

―― それは5章の最初にある。

これは、この問題に影響されない接触法が好まれる理由でもある。

EUT の感度が事前にわかっているのでない限り、 最も敏感な場所を突き止めるための予備試験が常に必要となるであろう; これは、20回/秒、あるいは発生器が可能な頻度での調査放電によって達成できる。 放電は「最も敏感な極性」で印加すべきであるが、 特定の箇所についてどちらの極性が最も敏感であるかを確実に見出せるとは限らず、 従って標準的なプラクティスはそれぞれの箇所に双方の極性を印加することである。

ITE イミュニティ規格 (CISPR 24) は、少なくとも4つの試験箇所に対して、 正と負の極性での200回の接触放電を求める。 極性やレベルを切り替えながら行なうのではなく、 他の極性や次のレベルに切り替える前に 1つの極性と1つのレベルの完全なセットを印加するのが普通である。

|

| Figure 7: EUT への発生器の適用における要素 |

結果に違いを生じさせるもう1つの要因は、発生器を保持する角度である。

発生器の前面とそのチップ、そして試験される EUT の表面のあいだの静電容量は、

パルス波形の細部を決定する等価試験回路のパラメータとなる。

この静電容量を再現可能とするため、

発生器を EUT の表面に対して垂直に保護することが必要である。

一方、結合板に放電を印加する時、ガンは結合板の縁の中央に、

そのチップを結合板と垂直にではなく一直線として保持すべきである

―― Figure 7 参照。

| 環境温度 | 相対湿度 | 気圧 |

|---|---|---|

| 15℃〜35℃ | 30%〜60% | 86kPa (860mbar)〜106kPa (1060mbar)

|

EUT 内で生じるかも知れない二次放電はそれらに影響され得るものの、

接触放電法はこれらのパラメータに影響されない。

|

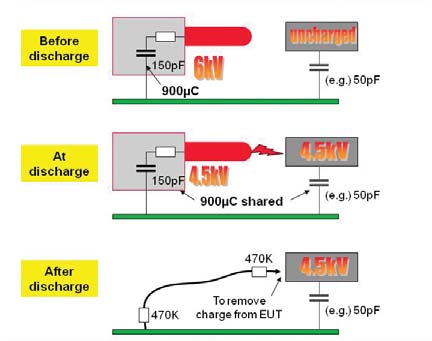

| Figure 8: 接地されていない EUT の試験 |

何もしなければ、 これは明らかに次のパルスが印加される時に問題を生じることだろう。 もし、通常はそうであるようにそれが同じ極性であれば、 発生器と EUT のあいだの電位差は今度は 1.5kV に過ぎず、 従ってそのストレスは著しく小さいものとなる。 また、EUT の電圧はさらに高くなり、 3回目やそれ以降のパルスはさらに小さい電位差を見ることになる。 一方、次のパルスが逆の極性であれば、電位差は 10.5kV となり、 そのストレスは著しく大きいものとなる。 従って、ストレスを同一に保つため、 EUT が直接の接地接続を持つならば自ずと生じるであろうように、 パルスのあいだに EUT 全体から電荷を除去することが重要である。

好まれる手法は、 その片端を水平結合板か接地基準面 (床置きの機器の場合) に、 他の端を EUT パルスが印加される箇所に接続した、 両端に 470kΩ 除電抵抗を持つケーブルの使用によるものである。 この除電ケーブルは、EUT の反応に影響するかも知れないものの、 パルスの印加中もそのままにできる。

その代わりに、それぞれのパルスの後で

470kΩ で接地されたカーボン・ファイバーのブラシで放電印加範囲を掃く、

あるいは時間があれば EUT が自ずと徐々に除電するのを単に待つこともできる。

抵抗を持たない接地ワイヤをパルスのあいだに EUT に当てることは、

EUT の動作を妨害し、あるいは損傷を与えさえする可能性を持つ、

試験パルスよりも大きい逆のストレスを生じるであろうことから、

推奨できない。

「装置は、試験の後で意図されたように動作を継続しなければならない。 装置が意図されたように用いられた時、 製造業者が規定した性能レベルを下回る性能の低下や機能の喪失は許容されない。 この性能レベルは、性能の許容可能な喪失に置き換えられるかも知れない。 だが、試験中、性能の低下は許容される。 実際の動作状態や蓄積されたデータの変化は許容されない...」

勿論、この一般的な言い回しはそれぞれの製品のために解釈しなければならない。 おそらくは表示、通信、そして良く定義された静的動作状態を持つ 典型的なデジタル製品については、 試験中に表示を観察し、通信機能を動作させ、 試験の前後に内部診断確認プログラムを走らせることを考えるかも知れない。 放電パルスが印加された時の表示のちらつきやデータ・パケットの喪失は 許容できるかも知れない (「試験中、性能の低下は許容される」)。 試験の印加の後で素直に回復しない、表示や通信リンクのラッチアップ、 あるいは内部メモリー・データの喪失や動作状態の変化は許容できないであろう。

試験が行なわれるまで、設計者は ESD 試験の結果として 何が起こり得るかの考えを持たないことが多い。

実際的な監視方法と許容できる性能判定基準に達するためには、 通常は設計者と試験技術者のあいだの議論が必要である。

「... このパラメータが再現性問題の原因であるという保証なしでは、 さらにラウンドロビン試験を行なうために必要な資源は重大であろう。 放射電磁界の実際の EUT への影響を見積り、また試験結果の再現性に影響する 関連パラメータをどのように制御するかを理解するためには、 相当の技術的調査が必要である。」

測定不確かさ (MU) についての新たな情報的附属書があるが、 これは発生器のパラメータの校正にのみ関係する。 だが、認定試験所が用いており、 UKAS の ESD 試験への不確かさの適用の標準的な手法を述べる Lab 34 で形式化された現在のアプローチと比較してみると、 それは機械にスパナを投げ込むものとなっている。 その最後のパラグラフは次のように言明する:

一般に、発生器が仕様の範囲内にあることを確かとするために、 校正結果はこの規格の規定された限度内にあるべきである (許容差は MU によって減じられない)。

Lab 34 では、発生器のパラメータに許される許容差は校正の MU で減じられ、 これは必要なストレス・レベルが満足されているという 95% の信頼度を与えるために必要である。 IEC 61000-4-2 第2版のこの言明の結果は、 このレベルの信頼度が達成されないというものである。

第2版には、他に2つの注目すべき変更がある。 最初のものは、6.3章の、試験前検証のはっきりとした推奨である。 認定試験所はこれを当然のこととして行なう傾向があるが、 正しいストレスが印加されないことを明らかにすることなく 発生器セットアップが損傷を受ける可能性は少なからずあるので、 それは常に良いプラクティスである。 簡単な試験前確認は、接地面に対する固定の空隙に発生器を印加し、 校正の直後に設定された正しい閾値電圧よりも上でパルスをトリガした時に スパークが生じることを確認することである。

第2の変更は、「規定された試験レベルまでの全ての試験レベル」に対して 試験するという要求が、今は気中放電にのみ適用されることである (第5章)。 気中放電法は不安定であることが知られているが、接触法は遥かに予測可能で、 試験レベルに比例するストレスを印加するので、これは合理的である。

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2010-02-13