[ Home > 電気製品の EMC/安全適合性 > EMC+Compliance Journal より ]

翻訳: T.Sato

最近、私はこれは全て不要であったことに気付いた。 何十年も前に、おそらくは充分に良い理由もなく行なわれ、 それ以降それが福音であったかのように繰り返さてきた設計上の決定のために、 全てのオーディオ・ミキシング・コンソールや類似の機器は その問題を解決するための長々とした「いじり回し」を伴う ハムやバズに運命付けられてきた。 デジタル・テクノロジーの導入、 そして専門家向けオーディオ EMC 規格 EN 55103-1/2 を伴う EMC 指令は、 時代遅れのプラクティスを捨て去ることを強いるようになっている。 我々の新しい設計テクニックが、 時間と費用を節約し、ハムやバズの問題をきれいに除去し、 またオーディオの品質を改善することを見出して、 我々は驚かされ、また満足させられた。

1990年代初期に、マイクロ・エレクトロニクス革命は、 スタジオやライブ・サウンド・ステージに、 新たな、より直接的な形態の干渉をもたらした ―― コンピュータ、コンピュータ支援機器、そして携帯電話。 これは、干渉問題一般の解決を助けるために 全く新しい組の電子システム設計専門家が確保できるようになっただけではなく、 いくつもの理由で非常にポジティブな動きを生じた。 同時に、プロセッサ速度の上昇や 携帯干渉源による放送路の大規模な汚染の防止のために ある種の管理が必要であることを 国家的/国際的標準化団体が認識し始めた。 この出来事の組み合わせは、我々の多くに オーディオ・システム工学の背景にある原理を新鮮な目で見るようにさせた。

干渉制御のための 基本原理にしっかりと基づいたルールが実際に存在するという最初の表れは、 AES が主催して Ralf Morrison が講演したセミナーで私のもとに届いた。 計装や RF システムのために設計された接地とシールドのテクニックの知識から オーディオ工学が利益を得られるという革命的なアイデアは、 刺激的で、だが問題のあるものであった。 可能な解決の展望の興奮は、 私がその主題はオーディオ技術者には関係ないと見倣していたために 大学の RF の講義で落第していた (それはとても昔のことだった) という事実で傷付けられた。

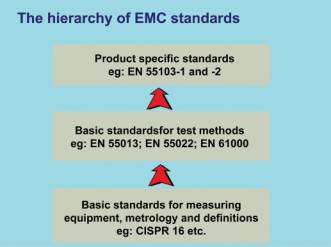

ほぼ同時に、欧州経済共同体 (EEC) は、 装置が放射し、あるいは影響されることが許される電磁放射の量の制限を 電子機器の製造業者と供給者に強制するための規則と規制を公表した。 この規制は EEC 内のそれぞれの国の国内規格を基礎とし、 その規則が各加盟国で同一となるように「整合化」された。 この規制は、1996年 1月 1日から強制となった。 そのうちに、電磁環境両立性 (EMC) という新しいトピックの教育を与えるために 国内標準化団体がセミナーを開くようになった。 私が受講したごく初期の EMC セミナーの講演者の1人は Keith Armstrong であった。 そして、既にオーディオの機器やシステムの優れた EMC 設計のための共著の記事 [12] という結果を生んだ、長い実りある関係が始まった。

電磁妨害は4種類の現象に分類できる: 放射低周波; 放射高周波; 伝導低周波; 伝導高周波。 従って、EMC は、数 Hz から何 GHz にもわたっての、 機器やシステムのエミッションとサセプティビリティの問題をカバーする。 これは、RF の問題と解決は、 同時に低周波現象としても検討しなければならないことを意味する。 当時の尊敬されている学識者が RF の解決は 多くの電子システムで見出される低周波問題とうまく共存しないという立場を取ったため、 その規制案と示唆された試験方法に対する多くの反対があった。 AES Journal Volume 43, Number 6 [1] に寄稿した 幾人もの AES メンバーの勇ましい努力にもかかわらず、 今日でもオーディオ産業からの反対は続いている。 干渉の制御がシステム工学と設計の重要な部分となっているので、 これは大いに悲しむべきことである。 EMC に関する法律や規制がない国においてさえも、 EMC の制御は供給者とユーザーの双方にとって経済的な利益をもたらす。 欧州 EMC 指令で述べられている「保護要求」は、 グッド・エンジニアリング・プラクティス以上のものではない。 エミッションに関しては、該当する整合規格は、 さらに低いレベルのエミッションを必要とする非常に敏感な装置が近傍にない限り、 設計者の管理外での無線受信を保護するためのものとなる。 規格のイミュニティの部分は、意図された環境において 個々の装置やシステム相互接続が適切な性能と信頼性で機能することを 保証できるようにするためのものである。

EMC 指令への適合のために何をすべきかを学ぶことは 古来の設計テクニックの迷信に対して私の目を開き、 自ずとハムやバズから免れた、 組み立ての労力が遥かに少なく設置が遥かに容易な オーディオ・コンソールを設計する方法を示した。 私がこの革命的な洞察 ――私にとって―― にどのように至ったかを示すために、 EMC 指令で要求される主な EMC 試験、 伝統的な設計のオーディオ・コンソールで達成された結果、 そしてそれらを正しく設計するために学んだプロセスを示そう。 これらのテクニック全ては、今では、 Tim Williams と Keith Armstrong の本、 EMC for Systems and Installations [4] に明確に示されている。

|

ある種のオペアンプが 設計帯域の遥かに外側でのエミッションを生じることが知られてはいるものの、 アナログ・オーディオ機器においては高周波での継続的な放射性干渉は珍しい。 しかし、デジタル制御回路とともに動作するように設計されたオーディオ機器は 全く別の問題である [2, Chapter 6]。 プロセッサが設計に含められた途端に、 相当量の継続的な放射がほとんど全てのワイヤや開口部から洩れ出ることがわかる。 放射される周波数は、数 kHz から始まり、数百 MHz までほとんど連続である。 それらが仕えるオーディオ回路への干渉の可能性から、 これは遥かに深刻な問題である。 もしそのオーディオとデジタルの回路が物理的に近接しており、 あるいは同一のボックスの中にあるならば、この干渉は悪化するであろう。

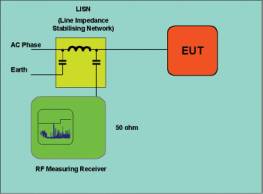

システムのレベルでは、 導体の長さが放射周波数の波長に近い場合は常にエミッションの可能性がある。 主電源ケーブルは放射性と伝導性の双方の干渉を放散するかも知れず、 また機器の電源ユニットからの誘起電圧や高調波歪みに脅かされている。

|

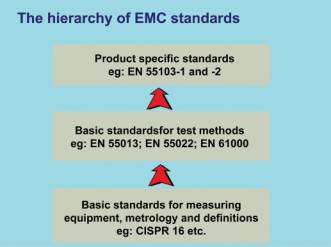

測定用受信器は極度に高価であるが、 これは部分的には直線性と振幅精度に対して定められた殊の外厳しい規定のためである。 幸い、スペクトラム・アナライザという形で、より安上がりな代替手段が許容されている。 今は、いくつかの供給者が、彼らの標準モデルの、 特に EMC での使用のためのバージョンを生産している。 そのようなアナライザは、CISPR の正しいバンド幅と検出器を持つ。

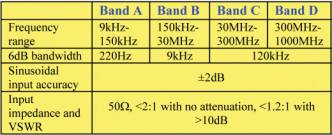

バンド A〜D でカバーされる入射フィールド強度を 検出して変換することのできる市販のアンテナには、3種類ある:

|

E dB(mV/m) = V dB(mV) + AF (dB/m) + [ A (dB) ] ‥‥ (1)

ここで、V は測定された電圧、AF はアンテナ係数、 A はケーブル係数である。

CISPR 11 で定められた放射性エミッション適合性試験は、 サイト・アッテネーション特性や固定距離測定用アンテナの規定を含めて、 オープン・サイト (open area test site; OATS) に要求される性能と特徴を述べている。 その複雑な特徴と手続きは、その規格に従った放射性エミッションの試験には ある程度のスキルと規格の熟知を必要とすることを意味する。 CISPR 22 (EN 55022) に為された最近の変更は、 少なくとも設計変更の結果の比較と評価の目的のために、 シールド・ルーム (シールド・チャンバーとも呼ばれる) で 有意な測定を行なうことを可能とする。 実際、EMC 指令への適合のために自己宣言ルートに従う場合、 ほとんどの企業は大金を費すことなく充分に良い社内測定を行なうことが可能である。 しかし、その代わりに技術構成ファイル (TCF) ルートに従うならば、 必要とされるであろう試験の証拠の質は、 その TCF を評価するであろう Competent Body と最初に議論すべきである。

ユーザー施設試験に関連する CISPR 22 の改訂案は 1998年に回覧され、

今は全無響室 (fully anechoic room; FAR) を用いた

OATS の代替手段の標準化の提案が行なわれている。

執筆の時点で、規格は出されていない。

|

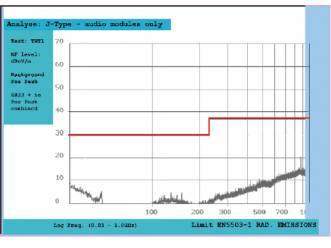

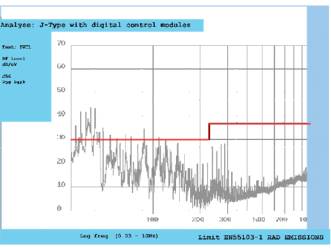

その後に、そのコンソール・フレームからアナログのみのモジュールを外して、

プログラマブルなスイッチとレベルの制御を可能とするデジタル制御回路が取り付けられた

32入力 8グループ・モジュールが組み込まれた。

このバージョンのオーディオ・ミキシング・コンソールでは、

1つのインターフェース・プロセッサと1つの通信プロセッサを含む

中央制御モジュールも必要となる。

そのプロセッサのクロック速度は 16MHz であり、

スイッチ、レベル、そしてその他のデータは

2つの 500 bit/sec シリアル・データ・バスを用いて収集され、また分配される。

全ての I/O ケーブルは、前のテストと同様に接続され、終端された。

通常の使用では、この種のオーディオ・ミキシング・コンソール・システムは

データの保管と呼び出しのために外部のコンピュータとともに用いられるであろうが、

このテストでは外部のコンピュータは接続されなかった。

|

コンソール・フレームを回転した時、 そのエミッションのピークは 10dB 程度上昇した。 コンソールの背面は全ての I/O コネクタを含んでおり、 この結果はそのオーディオ I/O ケーブルが そのエミッションに関係している可能性を示した。 エミッションは、コンソールに外部のコンピュータが接続された時にはさらに悪化した。

オーディオ I/O ケーブルを外すとエミッションのピークは 10dB 程度低下したが、 それでもコンソールの背面からのエミッションは前面からのものよりも大きかった。 それは、コンソールに接続されている全てのケーブル ――電源とコンソール照明のためのものを含む―― が デジタル・クロックやプロセッサ・バスのノイズの放射に関係していることを示した。 そのアルミニウム製フレームとモジュール・パネルが それらの周波数でそれほどのシールド効果を与えていないようにも見えた。 モジュール間の非常に小さいギャップが 内部で発生した RF が出るようにできたというのだろうか? これをテストするために、コンソールの上面が導電性材料 ――ニッケル被覆強化ナイロン (EMC シールド・テントの製造業者が使っている材料)―― で覆われた。 そのニッケル被覆強化ナイロンを数箇所でグランド・フレームに接続した時、 エミッションはさらに 10dB 低下した。 モジュール間の小さいギャップは、 実質的にはスロット・アンテナ・アレイであった!

我々は、c = λ・f であることを知っている。

長さ 600mm (23.6インチ) のスロットによって、 そのモジュール間のギャップは 125MHz における 1/4 波長アンテナ・アレイとなっていた。 しかし、コンソールに接続されたケーブルからの放射性エミッションは さらに深刻な問題となることが示されている。 生成された周波数の波長の 1/10 の長さのケーブルやシャーシのスロットでさえも 放射し、RF 干渉問題を生じるであろうことは、今は良く理解されている。

電界プローブと磁界プローブを用いた近接フィールドの調査は、 次のことを明らかにした:

デジタル・プロセッサ回路からのノイズを もう少しでノイズ・フロアで聞けた可能性があったものの、 音声周波数においてはそのコンソールのノイズ性能は極めて良好であった。 我々は今はその理由を知った! この発見のもう1つの意義は、このコンソールは、近傍の機器と同様に、 自分自身のデジタル制御回路に極めて容易に干渉され得たということだった!

干渉を免れた設計のための最初のルールは、 その発生源で問題を最小とすることである。 全てのデジタル制御ボードは再設計された:

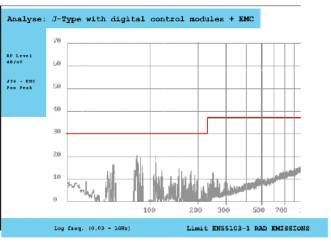

これらの変更は、自己干渉の可能性を最小とし、 また適合のために総合的なエミッションを最小とするために行なわれた。 新しいプリント板が出来上がると、近接フィールド・プローブ・テストは 干渉性フィールドが著しく低減されたことを示した。

コンソール構造のシールド効果の改善は、それほど直観的なものではなかった。 モジュール間のギャップ、そしてパネルの穴やスロットを塞ぐための テクニックやアクセサリは存在しているが、 オーディオ・コンソール・モジュールのフロント・パネルには 多数の穴やスロットが必要であり、 またそのモジュール性そのものもシールド効果を著しく悪化させる傾向がある。 多数の穴やスロットを持つモジュール構造は、 シールドの目的においては良くないものと見倣さなければならない。 EMC の観点からは、金属エンクロージャの最も重要な点は:

金属シールド構造が干渉の制御のために重要でないことを意味するものではないが、 総合的なシールドの完全性の欠如は大きく異なったアプローチを必要とする。 良く知られた RF テクニックは、全ての I/O コネクタを 基準接地に接続された単一の導電性プレートに取り付けることである [4, chapter 6]。 これが干渉隔壁として効果的に機能するためには、 全てのケーブル・シールドはそのプレートに接続されなければならない ―― 大面積の接地された導電性プレートは極めて低い伝達インピーダンスを与え、 干渉電流がその発生源へ最小の抵抗で還流することを助ける。 これは、コンソール全体の内部接地方式を変更しなければならないことを意味した。 オリジナルの設計で用いられていた接地方式はスター・テクニックであった。 スター接地は非常に低い周波数 (数十 Hz) においては非常に効果的であるが、 周波数が上昇すると、単一の点で接続された導体は グランドから徐々にデカップルされる。 設計チームの他の人々の大きな反対にもかかわらず、 メッシュ接地テクニックを検討しなければならなかった。

伝統的に、コンソール・システムには それぞれの種類の回路に対する分離された接地導体が含められてきた。 オーディオ用電源のために1つの独立した接地導体を持ち、 ロジック回路のために第2の独立した接地導体を持つのは普通であった。 その主張は、「汚い」ロジック・グランドは 「クリーン」なオーディオ・グランドから分離しておかねばならず、 さもなくばその「クリーン」なオーディオ・グランドが汚染されるというものであった。 2つのロジック・グランドが含められることもあった ―― 1つはデジタル・プロセッサに関連した本当に「汚い」回路のために、 もう1つは低速スイッチング・ロジック・ゲートが含まれるそれほど汚くない回路のために。 このテクニックには、オーディオ回路の最小のノイズを達成するための、 全てのグランド導体のための単一スター接続点の正しい場所を見付けるための 相当の試行錯誤が伴った。 メッシュ接地を作るために、 全ての接地導体をプリント板上で可能なそれぞれの点で互いに、 またコンソールのフレームに接続すべきであると示唆した時には、 全面的な騒ぎがあった。

メッシュ接地テクニックに対する主な異義は、 多数の「ループ」が作られるということである。 非常に低い周波数においては、電流ループとそれに関係した駆動電位は、 ハムやバズとして識別できる干渉の源となることが良く知られている。 ループが断たれたならば、その電流はゼロとなり、その干渉は消滅する。 残念ながら、干渉電流を駆動する電位差は残り、 ループが構造の他の場所で閉じられた ――意図的にであれ偶発的にであれ―― ならば干渉は復活し得る。 低周波ループは、大抵はシステム設計者の管理下にない、 非常に大きな面積を持つものとなる傾向がある。 メッシュによって作られるループは、設計によって相対的に小さい寸法とできる。 メッシュのループ面積を干渉無線周波数の波長と比較して小さくしたならば その干渉の可能性は大幅に低減され、 嬉しいことに低周波のハムやバズを生じる可能性も劇的に低減される。

実際には、いかなるループも共振周波数を持ち、 その周波数においてはアンテナとして、 あるいは貧弱な接地接続として振る舞う傾向を持つであろう。 従って、メッシュ・テクニックは メッシュ寸法が変えられている場合に最も良く機能する ―― 広い周波数範囲にわたってグランドへの多数の低インピーダンス経路を作る。 メッシュ接地テクニックは、 干渉電流還流経路の制御を設計者に与える [2, 4, 7, 12]。

ある意味では先人らは正しかった ―― 1つのループ (あるいは少数の大きなループ) は ハムやバズのためには悪いニュースとなり得る。 しかし、一点接地は RF 干渉を制御することはできないが、 これはメッシュ接地であれば可能である。 そこで、我々はループを持たないという伝統的なアイデアから、 多数の小さいループを持つというものに移行しなければならない。 中庸はない。

再設計されたコンソールにおいて、 全てのオーディオとデジタル制御の I/O ポートはフィルタされた。 平衡 I/O ポートには、 共通のフェライト・コア上のバイファラ・インダクタ巻線が付けられた。 平衡オーディオ入力ポートには、インダクタの回路側に接続され、 シャーシを基準とした (接続された) コンデンサが追加された。 構成により、入り込む、あるいは出て行く同相干渉は、双方向で抑制される筈である。 (回路開発の段階で) 不平衡のままとされた僅かなデジタル制御 I/O ポートには、 差動フィルタを適用することしかできなかった。 フィルタリング・テクニックは そのフィルタが正しいモードで機能するように設計されている時にのみ適切に機能する (同相フィルタは干渉が差動である場合には非常に小さい影響を持つであろうし、 その逆についてもそうである) ので、これは依然として潜在的な問題である [4, Chapter 8]。

上で議論した原理の全ては、システムの再試験の前にコンソール構造に適用された。 行なわれた最も基本的な変更の要約は:

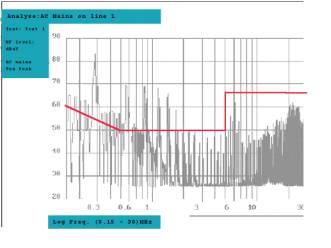

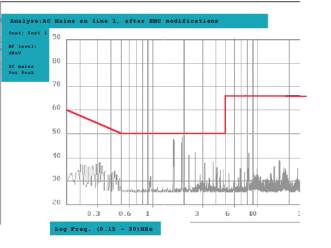

既に述べた放射性エミッション試験は、いくつかの段階で繰り返された。 ケーブル (電源ケーブルを除く) が接続されていないコンソールからのエミッションは 限度線の充分に下にあった。 コンソールにそれぞれのケーブルを接続する度に、新たなスキャンが実施された。 I/O ケーブルの追加はエミッションを上昇させ、 多くの予想外の犯人が明らかとなった。

|

|

|

その電源回路によって生成された高調波は、 150kHz〜30MHz の試験周波数範囲にわたって明確に見られる。 低周波側 (150kHz〜400kHz) における付加的なピークとヌルは、 整流器のスイッチングに伴うものである。 整流器のスイッチングによる干渉は、リニア電源ユニットにおいても見られる。 1MHz よりも上のエネルギーの一部は、 負荷回路からのクロック・ノイズによるものであることがわかった。

原因となる装置はアルミニウム製エンクロージャに入れられていたが、 そのエンクロージャは AC 主電源ケーブルの保護接地導体に接続されていなかった。 この事実だけでそのユニットを違法としたが、 EMC に関して言えば、内部電子回路に対する適切な接地基準を与えるものがなかった。 保護接地導体がそのエンクロージャに接続された時、 双方の電源入力ラインのスイッチング・トランジェントの振幅は大幅に低減された。

特に伝導性エミッションの制御のために電源ライン・フィルタが入手可能であるが、 そのようなフィルタの正しい選択は問題となり勝ちであることを示せる。 いかなるフィルタの性能も、その端子から見たインピーダンスに依存する。 AC 電源のインピーダンスは数オームから数千オームまで変動し得る。 これは、それに接続された負荷、電源変圧器の特性、 そして電源コンセントへの配線に依存する。 AC/DC コンバータ (整流器) のインピーダンスは 数オームから数メガ・オームまで変動する。 変動する入出力インピーダンス条件のもとにおいては性能が不確実となることから、 これは単一ステージ・フィルタを排除する。 単一ステージ・フィルタは減衰の代わりにゲインを生じ得るが、 2つ、あるいはそれ以上のステージを用いて設計されたフィルタは 内部回路ノードを入出力インピーダンスに過度に依存しないインピーダンスに 保つことができる [4, Chapter 8]。 勿論、そのようなフィルタは単一ステージ・デバイスよりも高価である。

高性能ライン・フィルタの製造業者は、CISPR 17 [10] の要求に従って、 信号源と負荷が「整合」と「不整合」の双方の場合についての 差動 (対称) モード性能データを公表している。 これらの性能データは、通常はフィルタ減衰率 対 周波数 のグラフとして示される。 「整合」インピーダンスは、50Ω の信号源と 50Ω の負荷を意味する。 「不整合」は、0.1Ω の信号源と 100Ω の負荷、そしてその逆を意味する。 これらのデータから、特定のフィルタの性能を予測することが可能である。

その電源ユニットを再設計することが決定された。 変更後のユニットは以下の特徴を持っていた:

|

EN 55103-2 は、オーディオ機器に対して、 以下の伝導性、及び放射性のイミュニティ試験を実施することを要求している:

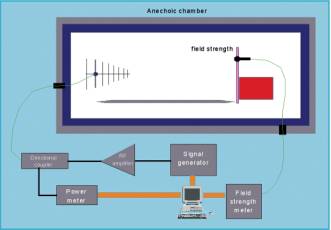

無線周波イミュニティ試験における問題は激しい論争の的となっており、 EMC の分野での他のどのような現象よりも多くの議論をもたらした。 日々増加している、電子機器の異常を引き起こせるだけのフィールド強度を持つ 可搬型や固定型の無線送信器の急増のため、 そのような試験が必要なことは確実である。 残念ながら、低い周波数 (30MHz〜200MHz) における 均一な校正された放射フィールドの発生の困難さと、そのような試験の再現性のため、 放射性イミュニティの標準的な試験方法の実施は高価なものである。 200MHz 以下まで反射がない遮蔽試験チャンバのコストは極端に高い。 しかし、伝導性イミュニティ試験のために ケーブルへ電流や電圧を注入するために必要な機器は、そこまで高価ではない。 それぞれの規格の目標は、特定の用途のための実際の環境をシミュレートでき、 しかもその試験を別の時に同一の EUT でテスト・ハウス間で再現できるように 不確かさを最小とできるような試験方法を考え出すことである。

|

この試験は3段階で実施される:

この手法の背後にある理由は、 特に EUT が波長と比較して大きい周波数においては、 EUT の存在が RF フィールドの均一性を不可避に乱すことである。 置換法の利点は、結果的には EUT 周辺のどの点でのフィールド強度も 試験のために無関係なことである。 フィールド強度が EUT が存在しない状態で校正されるので、 EUT の導入によるフィールド強度の変化は乗り越えられる。

実際には、いくつもの難点に遭遇する:

|

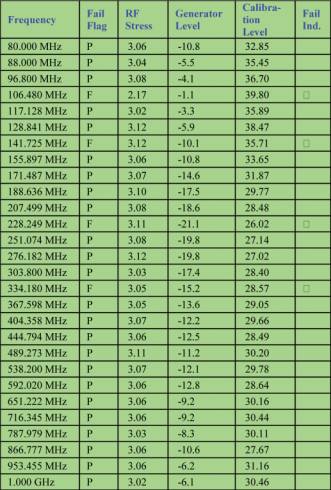

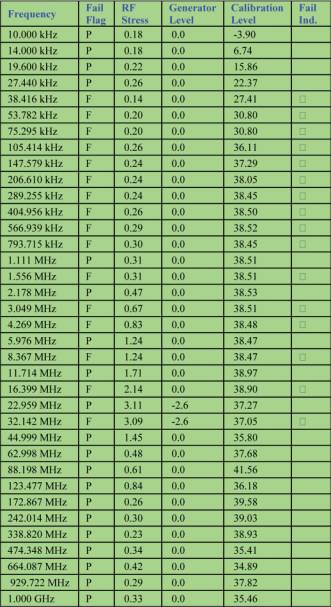

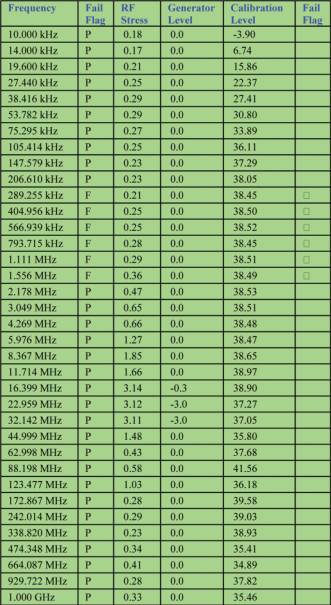

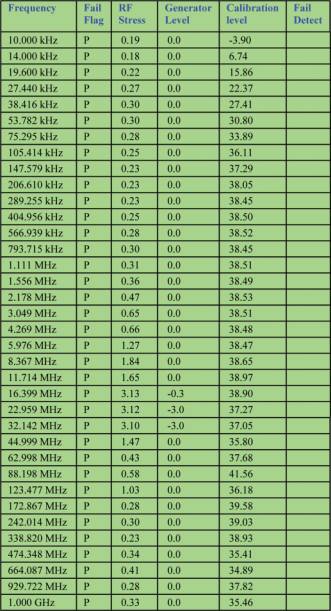

最初の試験が 100MHz に達すると、 Audio Precision の自動ゲイン設定リレーがチャタリングを始めた。 コンソール出力で検出されたレベルは -35dBμ であり、 その 1kHz トーンは明瞭に聞こえた。 試験に際して復調が生じた全ての周波数は Table 2.1 に示すように制御用ソフトウェアで記録された。 規格で要求されたその他の7回の試験のそれぞれにおいて、同様の問題が発生した。

そのコンソールが放射性イミュニティ試験に不合格となることは予期されており、

エミッション問題を解決するための基本的な変更が済むまでそれ以上の調査は中断された。

数週間後、第3章で述べた変更が完了した後に、そのコンソールは再試験された。

この時は干渉は検出されず、そのコンソールはその放射性イミュニティ試験に合格した。

直接的な電圧の注入は IEC 61000-4-6 [8] で推奨されている手法である。 試験されるそれぞれの種類のケーブルごとに、 特有の結合/減結合回路網 (coupling-decoupling network; CDN) が規定されている。 この種の結合は侵襲的であるので、 この手法は大抵は電源ケーブルの試験に限定される。

Bulk Current Injection (BCI) は、 IEC 61000-4-6 で認められている代替の手法の1つである。 BCI プローブは、簡単に言えば、 その一次側が妨害信号を運び、二次側が被試験ケーブルである、変流器である。 それに割り込むことなくケーブル・ハーネスの上からクランプできるように、 プローブは分割され、蝶番が付けられている。 規格は、置換法の使用を規定している: 固定インピーダンスの校正用治具に必要な妨害電流を発生するために必要な 電力プロファイルが記録される; それから、その電力対周波数プロファイルは、EUT を取り付けた状態で再生される。

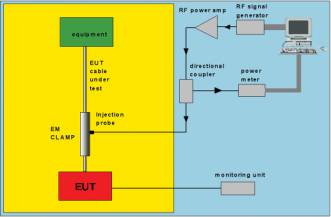

EM クランプ注入は、IEC 61000-4-6 で規定されている第3の代替手段である。 この発生器は BCI プローブと似ているが、誘導性と容量性の結合を同時に行なう。 フェライト吸収材の使用は、 ケーブルの補助機器側からのある程度の分離を可能とする。 市販の EM クランプのほとんどは、 クランプ・アッテネーション・ファクター、あるいは電力プロファイルを 制御用ソフトウェアに直接入力できるように、校正済みで供給されている。

|

|

入力コネクタと内部の電子回路とのあいだに RFI フィルタを挿入することによって、 オーディオ入力チャネルのいくつかを変更することが決められた。 この RFI フィルタは、 2つのインダクタ ――共通のフェライト・コアに巻かれたもの―― と、インダクタの回路側に接続された接地に対する2つのコンデンサから成っていた。 この試験のために選択されたコンポーネントは 80MHz (インダクタ) と 150MHz (コンデンサ) で最大の減衰を生じたが、 フィルタ全体の減衰率は必要な周波数範囲全体で良好なものであった。

入力チャネルの CMRR (common mode rejection ratio) が再試験されたが、

このフィルタ・コンポーネントはこの結果には非常に小さい影響しか与えなかった。

しかし、最良の CMRR のためには、

フィルタのその場に合わせた調整が必要であることに気付いた。

|

伝導性イミュニティ試験に対する最終的な解決には、数週間待たねばならなかった。

干渉の制御の次の段階の試験のために、

メッシュ接地テクニックをシミュレートするために2つのモジュールが変更された。

オリジナルのモジュールには、

ケーブル・シールドがプリント板上の 0V トレースに直接接続されるように、

絶縁コネクタが取り付けられていた。

全てのコネクタの「ピン1」を

被試験信号ケーブルのシールドにメッシュ接地できるように、

新しいコネクタ・パネルが作られ、モジュールに取り付けられた。

予備試験では良さそうであったので、コンソール内の全てのモジュールが

メッシュ接地テクニックと RFI フィルタを適用して変更された。

|

Figure 11 は、我々がモジュール式のコンソールにおいて どのように RF バックプレーンを実現したかを示す。 モジュールは、ボリュームやスイッチを固定する導電性フロント・パネルを持つ。 全ての I/O コネクタはフロント・パネル (主回路板) に機械的に接続された 導電性リア・パネルに取り付けられ、 モジュール電源とバス・コネクタを通して 内部の接地配線と金属のサブ・フレームに電気的に接続された。 モジュール・ガイド・レールも導電性であり、 これらもメイン・フレーム構造に機械的に接続された。 その他の全ての I/O コネクタは導電性パネルに取り付けられ、 フレームの下側に接続された。

信号ペア導体に結合できるケーブル・シールドに誘起した干渉電流は、 フィルタ回路で吸収された。 ケーブルに関係した伝導性干渉に対する完全な解決のためには フィルタとメッシュ接地テクニックの双方が必要であったことに注意されたい。 引き続いての試験は、 現在入手できる XLR コネクタにおける 360°シールド接続の欠如が 1.2GHz 程度に干渉制御の上限を置いていることを明らかにした。

この全ては常識となる:

|

ごく初期の EMC 対策済みコンソールにおいて、 この作業全ての利益は極めて明白であった。 ハム、バズ、そしてクリックの問題の欠如は、 最終試験手続き全体を1作業日削減した。 我々は、特に直結とグループ出力のチャネルについては 常に非常に低いノイズ・フィギュアとしてきたが、 その優れた特性は大抵はバックグランド・ヒスの上に明確に聞くことのできる プロセッサ・クロック・ノイズによって台無しにされた。 さて、プロセッサ・クロック・ノイズやその他のどのような復調無線周波ノイズも、 バックグランド・ヒスのレベルよりも充分に下であった。 オリジナルのコンソール設計の試験結果で気付かれたものと 同一のレベルの可聴プロセッサ・ノイズを得るためには、 ノイズ・メーターのゲインを 20dB 上げねばならなかった。

そのコンソールが納品された後に、さらに良いニュースが続いた。 その顧客は、設置が極めて順調に行なわれ、 遭遇した唯一のハムやバズの問題はそのコンソールを含んでいなかったと報告した。 これは彼らに相当の時間を節約させた。

その後の 24ヵ月のあいだに、システム関連障害報告が大幅に減少し、 障害報告シートからハムやバズという単語がほぼ消滅した。 何年ものあいだ我々を困らせてきた、 多くのソフトウェア・エラーを暗示した顧客のフィードバックは、 それが「新しい」コンソール設計においては発生しなかったことから、 ほぼ確実に干渉に関連するものであった。 「オーディオ・ケーブル・シールドをシャーシに接続したのでは ミキシング・コンソールはうまく働かないだろう」と主張した顧客でさえも、 最終的には彼の購入に満足していることを認めた。 以前にはハム、バズ、クリック、そしてソフトウェア障害の悪夢であった マルチ・フレーム・コンソールの生産試験と設置は、 今は単一フレーム・コンソールの試験や設置と同じようなものとなった。

我々のオーディオ・ミキシング・コンソールの設計は コンピュータ制御による自動化に大きく依存しているので、 デジタル制御ケーブルに対しても同様の伝導性イミュニティ試験が行なわれた。 1つの例だけで足りるであろう。

主データ通信ケーブル ――コンソールを外部の PC で動作する自動化ソフトウェアに接続するために 用いられているもの―― に、 Figure 10 で示すように EM クランプが取り付けられた。 この自動化ソフトウェアは、コンソールの状態を段階的に変化させる テスト・ルーチンを進めるようにプログラムされた。 その通信プロセッサは 16MHz で動作していた。

オーディオ入出力ケーブルについて述べたのと同様に イミュニティ試験が再度実施されたが、 今回はコンソールとコンピュータは視覚的にもモニタされた。

その通信ケーブルは3本のシールド付きツイスト・ペアから成っていた。 それらの3本のシールド全てが片端のみで終端されていた。 コンソール側で終端された2本のシールドは ロジック電源の局所 0V 導体に接続されていた (「ピン1」問題のデジタル版)。 3本目のシールドは コンピュータ内に取り付けられた ISA インターフェース・カードで終端されていた。 この構成はオーディオ回路でのコンピュータからのノイズを最小限とするために選ばれた。 既に多数のコンソール・システムが そのインターフェース・カードとケーブルを用いて販売されていたので、 同一のピン終端を用いた解決策が探された。

1つの解決策は、コンソールの接地構造が 第3章で概説したメッシュ設計に変更された後で見つけられた。 3つの独立したシールド付きペアと全体に対するシールドとを含むケーブルを用いて、 信号終端を同一に保つことが可能であった。 全体のシールド ――ケーブルの両端でシャーシに 360°接続された―― は 伝導性干渉問題を完全に解決し、 さらにそのケーブルからの放射性エミッションを無視できる程度にまで低減した。 データ通信に関係するその他の全てのケーブルは、 エミッションを最小とし、また最良のイミュニティ特性を得るために、 ケーブル・シールド導体を両端で 360°接続する必要があることが判明した。 これらのテクニックの利点は、その年のうちに、 いくつものソフトウェア・エラー報告がほとんどなくなっていたことが気付かれた時に 明らかなものとなった。 実際、それらは「本物」のソフトウェア・バグだけに減少していた。 ソフトウェア・エラーのせいだとされていたコンピュータ関連障害報告の多くが 実際にはシステム干渉によるものであったことに疑いはない。 第4の利点は、オーディオ・ノイズ試験が コンピュータ発生ノイズが完全になくなっていることを明らかにした時に、 すぐに気付かれた。

機器エンクロージャをバイパスして 機器の内部電源 0V 導体をシステム信号接地の基準とする伝統的な手法は、 不適切であることが示された。 装置への信号接地の接続のこの手法 (既にピン1問題として知られている [1]) は、 同相干渉を装置電源基準導体に直接注入し、 広範囲の干渉が処理され、システムの他の部分に渡されることを保証する。 この方法での機器の設計は、 オーディオ伝送ケーブルのシールド接続を片端で浮かすという 非常に悪いプラクティスへと導いた。 このプラクティスは、そもそもは 無線周波干渉が今日と比較して比較的低い周波数とレベルであった時に、 低周波ハム問題を解決するために導入された。 機器の2つの部分のあいだを流れるループ電流中の低周波ノイズが検出され、 音響的に再生されるようにしているのは、 機器の設計の特性 (ピン1問題) であることが示されている [12]。 その電流が敏感な回路接地を流れられない場合には、 ループを流れる干渉電流そのものは良性であることが示された。 オーディオ伝送ケーブルのシールド接続を片端で浮かすというプラクティスは、 コンピュータを含むオーディオ・システム施設、コンピュータ支援機器、 そして携帯電話を使う要員がいる場合のためには、 全く不適切なものであると見倣さねばならない。 良い音響的性能と RF 性能のための ケーブル遮蔽の接続の理論とプラクティスに関する良い議論は、 [4] の Chapter 7 で見られる。 ループ電流の振幅がシールド・ケーブルの電流容量に対して高すぎる場合には、 [11] や [12]、そして [4] の Chapter 7 で述べられている 並行接地導体 (parallel earth conductor; PEC) テクニックのような、 他の手法を使うべきである。

シールド電流そのものがハム・ノイズの原因であると考える人もいるが、 実際にはそうでないことが示されている。 私は昨年の 10月にいくつかの実験を実施することで最終的にその理由を見出し、 これは [12] で述べた。 シールド電流は、「ピン1問題」を持つ機器においてのみノイズの心配のもととなる。 この 1995年に広く認識されるようになった問題 ([1] を参照) にもかかわらず、 依然としてそれに煩わされる実に多くの新しい、あるいはレガシーな機器がある。 そのような機器は、大抵は そのケーブル・シールドをそのシャーシに正しく接続するように変換できる。

完全にシールドされたエンクロージャの欠如は 高周波干渉制御のために乗り越えられない問題ではないことがわかった。 干渉隔壁の形成のための導電性バックプレート ――全ての I/O コネクタを含む―― の使用は、 侵入し、あるいは漏出する干渉の制御のために素晴らしいものとなることが示された。 しかし、干渉隔壁のためには、 全ての I/O ケーブル・シールド導体、内部電子回路接地、そして保護接地を含む システム内の他の接地導体全てが高度に相互接続されていることが必要であった。 これによって形成される多数のループは、低周波でのペナルティなしに、 高周波干渉現象の制御に有利であることが示された ―― もはやハムやバズは現れず、 コンソールの組み立てや試験、そして設置に際して多くの時間を節約する。

ケーブル材や構成の不適切さに伴ってケーブル内の信号導体に結合できる 非常に高い周波数のエネルギーは、 入出力フィルタ・テクニックを用いて制御された。 低周波干渉の AC 電源を通しての伝導を最小とするために、 さらに AC 電源のフィルタが必要であることがわかった。

機器設計に内在する既知の干渉源 ――デジタル制御回路のような―― は、 発生源において最も良く制御できた。 グランド・プレーンと電源プレーンは、 発生した電界をプリント板の近くに維持することによる、 高レベルの信号やクロック・パルスの放射の制御に優れていることが示された。 ノイジーな回路と敏感な回路、ノイジーな導体と敏感な信号導体の 慎重な区分と隔離が重要であることが示された。

被試験器への、またそれからの情報を運ぶ全てのケーブルが、 アンテナとして振る舞うことがわかった。 ケーブルの送受信効率は、それぞれの端で 電流還流導体とシールド導体のために用いられている接地手法に直接関係していた。 全ての電流還流導体とシールド導体が共通導体にメッシュ接続されている時、 ケーブルの送受信性は最小となった。

一点接地テクニックの不適切さは、 1992年に起きた非常に高価なものとなった経験によって、私に対して実証された。 私は、新しく設置されたオーディオ・システムで高レベルのハムを生じているという、 あるコンソールの障害の申し立てを解決するためにトロントに送られた。 私が劇場内を歩いた時には、リハーサルが行なわれていたが、 ハムとバズのノイズがはっきりと聞こえていた。 リハーサルは夕刻まで予定されており、 これは「ハムやバズの追跡」は夜のうちに行なわねばならないことを意味した。 テクニシャンらは追加の延長料金を得られることから喜んだ。 リハーサルが終了してすぐに、全ての入出力配線がコンソールから切り離された。 ハムはそのまま残った。 私は、高品質のオーディオ・テスト・セットを用いてそのコンソールをチェックした。 ノイズ、CMRR、そして出力平衡度は充分に規格内にあった。 いずれにしても、そのハムやバズがコンソールを切り離しても聞こえたことから、 問題はシステムのどこか他の箇所にある筈である。

オーディオ配線全てに一点接地テクニックが用いられていた (ケーブル・シールドは片端のみで接続されていた)。 可能な最小のノイズ・フロアを達成しようとして数日が費された。 これは広く受け入れられているプラクティスであったので、 誰もなぜそのシステムにハムがあるのかを理解できなかった。 そこで、我々は全てを抜いて、アンプ ― スピーカー側から出発し、 それぞれのケーブルが一度に1つづつ再接続された。 それぞれの入力ケーブルがアンプに挿されると、 コンソールからの出力がクリーンであることはわかっていたという事実にもかかわらず、 ハムが発生し始めた。 そのうちに、我々はハムの音色がステージの照明の状態 (照明部門はそこにおり、対処のあいだも作業していた) によって変わることが気になり始めた。 アンプ入力ケーブルをステージ・ボックスへと追っていくと、 それらが約 7ヤード (約 6.4m) にわたって照明ケーブルと束ねられて 並行に引かれていたことが明らかとなった。 オーディオと照明のケーブルを 6インチほど離すと、ハムは非常に小さくなった。 アンプ入力とコンソール出力のあいだにハム・ループ電流は流れていなかったものの、 AC 主電源や調光器の高調波の周波数の全てが 電磁誘導によって入力ケーブル・シールドに結合した。 接地に片端のみが接続されているので、 そのケーブル・シールドはアンテナとして必要な特徴全てを持ち、 受信した信号をそれぞれのアンプ入力コネクタに分配した。 そのアンプは全てが「ピン1」問題を持って設計されていたので、 そのハムや高調波はそれぞれの 0V 導体に直接注入された ―― そして、それぞれが 500W rms を供給できる 32チャネルのアンプがあった。 そのバズ・ノイズは実に大きいものだった!

より最近に起きたこと ―― 私は、我々の上演自動化システムの気まぐれな点に関して 新人の技術者を助けるために出張設置に付き添うように頼まれた。 その機器を供給している企業は我々の最新のコンソールを使っているだけではなく、 スピーカー・コントローラとアンプから成るリグの主要部分は EMC 適合性のために選択されていた。 私が到着した時、そのシステムは準備できており、 スケジュールに数時間先行して動作していた。 訓練セッションと、その後に予定されていたリハーサルは、時間通りに行なわれた。 その日の唯一の苦情は、予期されたハム・ループの追跡のための 追加の深夜料金を期待していた要員からのものであった。

EN 55103-1 と EN 55103-2 の規格は EEC 内で販売されるオーディオ製品にのみ適用されるものの、 専門家向けオーディオ・システムのために支払わねばならないと考えられていた ハムやバズによる問題を自ずと除去しながら、 広範囲の実際の干渉に関係する問題を最小とする機器の設計の達成のために、 これらの規格が非常に有用であることが証明された。

従って、EMC 指令への適合に関係したテクニックは、 機器設計者、供給者、そして顧客に利益をもたらす結果となる。 従って、機器を EN 55103-1、及び -2 に適合するように設計することは、 EMC 規制が少ない、あるいは存在しない国においてさえも、 費用の点から必要であると考えられる。

これは、EMC+Compliance Journal に掲載された記事を、 その許諾を得て T. Sato が翻訳したものです。 この翻訳については、原著者らはいかなる責任も持ちません。 これについての意見、質問などは VEF00200@nifty.com (T.Sato) 宛にお送り下さい。

Last update: 2002-07-17